Dieser Artikel ist Teil unserer Zeitung zur Kommunalwahl 2025.

Autor*in: Einige Menschen mit Mitgliedschaft im DVBS (Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e. V.) und/oder DBSV (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.)

Einige Gedanken über die Behinderten-Selbsthilfe in Zeiten des Rechtsrucks.

In Zeiten, in denen gewählte Politiker*innen Inklusion als Ideologieprojekt diffamieren, in denen der Wert von Menschen immer häufiger nach ihrer vermeintlichen Leistungsfähigkeit oder ihrer vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer Gruppe beurteilt wird, in denen Teilhabe vor dem Hintergrund ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses auf den Prüfstand gestellt wird und die öffentliche Belustigung über Menschen mit Behinderung oder der Traum von einer „gesunden Gesellschaft“ längst kein Tabu-Bruch mehr sind: In solchen Zeiten sollte es eigentlich auf der Hand liegen, dass der gesellschaftliche Rechtsruck eine existenzielle Gefahr (nicht zuletzt) für Menschen mit Behinderung und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben darstellt. Nun, unserer Erfahrung nach ist das Bewusstsein, selbst Zielscheibe des Rechtsextremismus zu sein, unter Menschen mit Behinderung keineswegs weit verbreitet, und die Aufarbeitung dieses Themas im Rahmen der Behinderten-Selbsthilfe steckt gerade noch in den Anfängen.

Stattdessen gibt es auch in unseren Communities Applaus für migrationskritische Politik und – als Ergebnis der gesellschaftlichen Spaltung – erscheint für einige Menschen Teilhabe nur dort wichtig, wo sie „einen selbst“ betrifft. Menschen mit „körperlichen“ Behinderungen feiern die eigene Inklusion, während sie diejenige von Menschen mit „kognitiven“ Behinderungen ablehnen.

Vor diesem Hintergrund ist es unser Wunsch, Euch vorzustellen, wie es möglich sein kann, das Thema Rechtsruck konstruktiv in die Selbsthilfe-Institutionen der Menschen mit Behinderung zu tragen, und dabei das Wissen, die Selbstwirksamkeit und das Sicherheitsempfinden der Menschen in unseren Communities zu stärken. Ein erster Schritt hierzu ist Aufklärung: So hat etwa der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (DVBS), dem wir als Mitglieder angehören, bereits mehrere Online-Veranstaltungen durchgeführt, in denen Menschen, die den Rechtsextremismus gegen Menschen mit Behinderung erforschen, ihre Forschungsergebnisse vorgestellt haben. Dabei haben wir gelernt, wie viele rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten es jetzt schon gegen Menschen mit Behinderung gibt, welchen Stellenwert das Thema Behinderung in der Ideologie und den Parteiprogrammen erfolgreicher rechter Parteien wie der AfD in Deutschland und der Republikanischen Partei in den USA hat, wie diese Parteien das öffentliche Denken und Reden über Behinderung prägen sowie letztendlich sogar unter Menschen mit Behinderung durch geschicktes Emotionalisieren und Verbreiten spaltender Narrative, ihre Anhänger suchen und finden.

Dieses Wissen kann desillusionieren und Angst machen, es ist aber notwendig, sich damit zu befassen, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und um – auch in diesen Zeiten – mit dem Leben mit einer Behinderung zurechtzukommen. Das gelingt oftmals schon im Kleinen: Einigen von uns haben zum Beispiel Selbstverteidigungskurse für Menschen mit Sehbehinderung Mut und Selbstvertrauen geschenkt, uns in einer – uns nicht immer freundlichen – Welt zu stellen und unseren Platz darin zu behaupten. Uns hilft aber auch das warme Gefühl der Solidarität und des Respektes, das wir vor allem auch dort gefunden haben, wo Menschen mit ähnlichen Lebensumständen und ähnlichen Sorgen zusammenkommen und sich gegenseitig austauschen können.

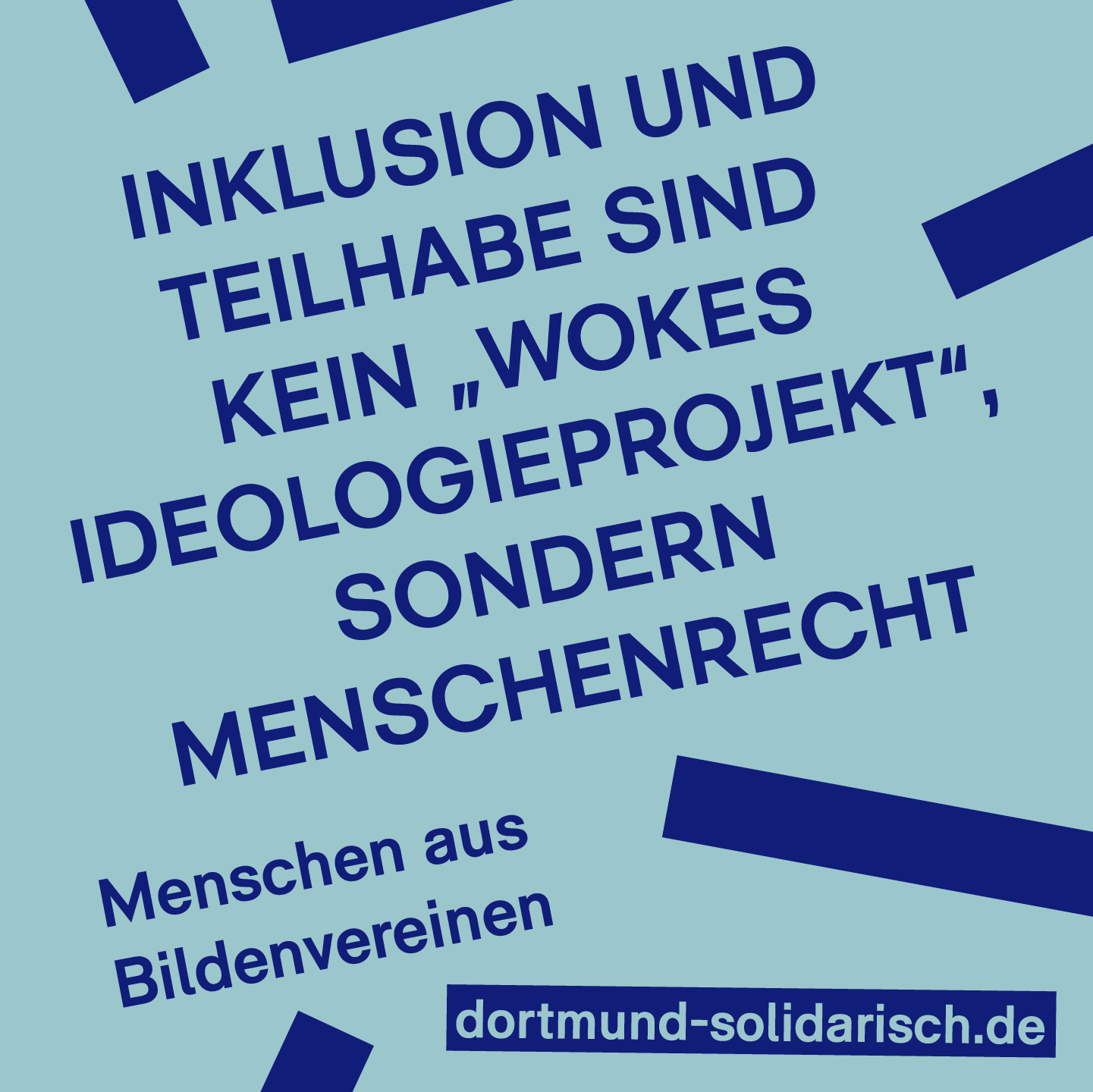

Inklusion und Teilhabe sind kein „wokes Ideologieprojekt“: Sie sind Menschenrechte, die alle Menschen betreffen. Sie lassen uns in der Schule Respekt und Rücksichtnahme erlernen, ermöglichen es uns nach schwerer Krankheit wieder ins Berufsleben zurückzukehren, vereinfachen uns im Alter die Bahnfahrt, den Kinobesuch, den Gang zum Supermarkt oder die Hilfe in der Not.

Wir wünschen uns Solidarität mit den Menschen, die auf diese Möglichkeiten angewiesen sind oder für sie kämpfen. Wir wünschen uns aber auch Solidarität zwischen diesen Akteur*innen. Deshalb möchten wir Euch ermutigen: Wendet Euch an Eure Institution der Selbsthilfe, fragt nach Bildungsangeboten, fragt nach Möglichkeiten des Empowerments und fragt nach Vernetzung (auch über den Tellerrand der eigenen Betroffenheit hinaus). Sucht nach anderen Akteur*innen der Selbsthilfe, regt Austausch an und fördert das Zuhören und das gemeinsame, solidarische Auftreten.